为什么小编今天会说需求比账户优化更重要?大家想一想,我们一直在说账户优化很重要,没错就是很重要。但是如果说没有了需求,用户不再需要你的产品。那么我们的账户优化的再好又有什么用吗?

用户是因为什么形成的转化?我们做竞价也好,信息流也好,他们相同的地方又在于哪?营销大神看重的又是什么?

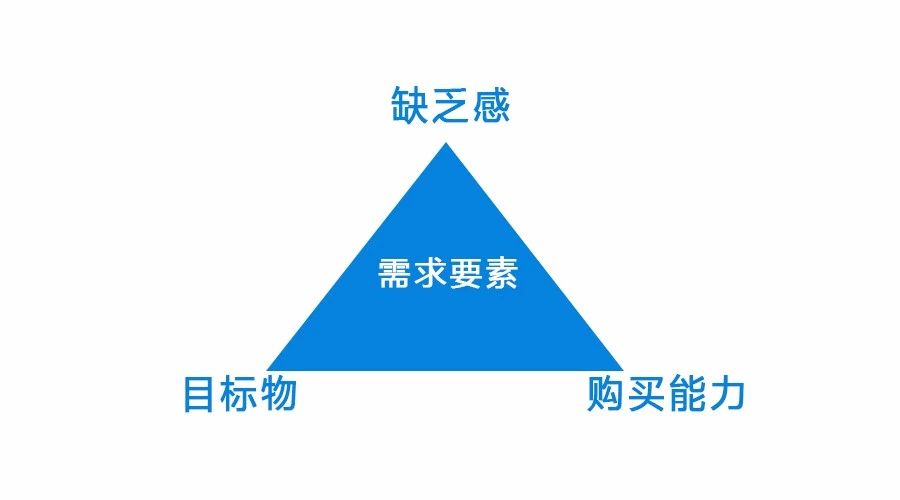

是需求,需求决定了这一切。可以说,所有营销都是依靠“需求”所展开。也许有人会不解,说小编讲的都是知道的,最应该思考到的。但是,一个需求的形成需要满足哪几个要素?

首先我们先来说一下需求是什么:人们为了满足特定的需要形成对特定产品和服务的购买能力。

那么,通过这句定义,我们就来分成三要素来具体讲解一下。(想要了解更多账户优化,可参考文章:账户优化搞定这三部分,你的账户基本没毛病!)

第一要素:缺乏感

所有的需求都来源于对于事物的缺乏,而在需求定义中“满足特定的需要”也恰好解释了这一情况。

随着事物的变化,用户对于事物的缺乏感也在不断变化,这就不断形成了一个又一个的需求。

比如:在你18岁之际,你的需求可能是轰轰烈烈的恋爱;在你结婚后,你的需求可能是房、车;在你有了孩子后,你的需求可能是钱。

第二要素:目标物

在产生需求后,紧接着会产生满足需求的目标物。

但因文化不同、环境不同、目标物不同,同一种缺乏,所指向的目标物也会有所不同。

比如刚入职场缺乏一定存在感的应届生,那他刷存在感的目标物可能是昂贵的物品、优秀的绩效,亦或是与同事间关系。而以上都取决于他的价值观。

缺乏感加上目标物,就构成了消费的动机。

第三个要素:购买能力

此能力不仅仅指经济上的支付能力,还有对产品的信任成本、行动成本等等。

所以,在完成以上两个要素后,我们要做的便是给用户赋能,形成最后的转化。

而缺乏感、目标物与消费者能力,它们构成了“需求三角”模型。

所有需求的构成必须满足这三要素,缺一都不能形成转化。

缺乏感

指用户理想与现实的差距。通俗点便是:痛点。

通常情况下,人都是不喜欢改变的,但对于此情况,商家永远比消费者自己要着急。因为消费者不改变,企业的产品就卖不出去。

那如何让消费者改变?这就需要让产品和消费者的缺乏感建立连接。

比如某婚恋网站,常见的套路就是激发用户的缺乏感。

一个年轻人,本来过得好好的,每天上班下班,挤公交吃煎饼果子,也没太多想法。

但这时婚恋网站告诉他,一个和你差不多的人都结婚了,他各种条件甚至还不如你呢。

在这样的营销下,心理的落差被调动了出来,缺乏感产生了,他就会想去填补这个落差,于是商业机会出现了。

所谓用户需要你,你才有价值。

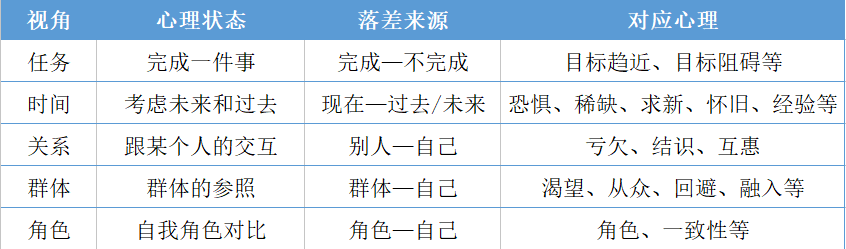

通常情况下,我们可根据“李叫兽总结的消费落差”中的5个视角来进行激发用户的缺乏感。

指把消费者看成一个处在任务中的人,那落差便来源于完成与未完成。

消费者在使用你的产品过程当中面临哪些任务?

他距离这些任务完成还差多少?

我如何通过满足他的任务,然后来获取他的支持?

比如下图。利用“测测你的车能卖多少”,来帮助用户完善决策闭环,从而激发点击。

一个人不仅仅生活在任务中,还生活在时间中。我们若用时光视角看一个人,那么他的落差来自现在减过去(或未来)。

比如某接本机构的广告语为:“曾经错过大学,别再错过本科”。这些便是利用了人在时间坐标上产生的情绪。

03 关系视角

人都是生活在关系中的,我们需要用关系来定义自己,需要互相连接,在这个过程中也就产生了感情。

缺乏感落差会由此产生,它的公式是自己减别人。

比如某个约会软件,它的宣传语是“发现正在喜欢你的人”。不是连接已经喜欢你的人,而是找到身边将要喜欢你的人,以为你打开了建立新关系的可能。

04 群体视角

群体视角,是指人们考虑做某件事时,会参照某一个群体。

一个人除了在具体的关系中,还可能是某些群体的一部分。这个群体更多是匿名的群体。

比如滴滴的宣传语“四个小伙伴三个用滴滴”,这就利用了人的群体感,好像我不用滴滴就不是“小伙伴”了。

人会参照群体当中的行为,他的落差来源于哪些群体有而我没有,或者我有而群体没有,对应的是渴望、从众、回避、融入等典型行动。这个视角的落差公式是群体减自己。

05 角色视角

角色指消费者自我,是他心理上认同的那个自我。这个自我和真实的自我是有落差的。这个视角的公式是角色减自己。

以上便是最典型的5种消费者缺乏感的来源。

作为一名营销人,最重要的便是能够洞察用户的缺乏感,缺什么补什么,有的放矢才是好营销。

目标物

缺乏感只是用户的一种感觉,并没有形成具体的消费动机。所以,此时我们需要一个能够推动用户行动的目标物。

即:当把某个行动说的越明确、越具体时,那么成功的概率也就越高。

但我们在树立目标物时,要注意以下三点:

01 目标物过大,缺失感过小

在选择目标物时,忌目标物过大、缺失感过小;或目标物过小、缺失感过大。

比如电动牙刷。如果将缺失感定为“自动刷牙,不用自己动手”,这显然就是缺失感太小。毕竟刷牙又花费不了多少力气。

但若将缺失感定为“360°清洁,刷到你平常刷不到的地方”。

这样,目标物与缺失感是不是就相符了。

02 目标物与缺失感之间没有直接的联系

比如,某果汁由于味道和醋相似,便起名为“果醋”。但醋和用户喝饮料之间并没有太大的关系,不易形成购买动机。

但若把名字改为“发酵果汁”,目标物与缺失感之间相符。

03 目标物不符合用户认知

在给用户树立目标物时,一定要符合用户的认知,否则也不会形成具体的行动。

比如某男士内裤的文案:xx品牌,彰显你的绅士风度。

试问,内衣和绅士风度有何关联?所以,在树立目标物时,还有能够使用户产生信任感,符合自身认知,才能形成购买动机。

购买能力

当有了缺乏感和目标物后,就需要给用户赋能,让消费者更有能力做出最后的消费决策。

通常,影响用户购买行为的因素可以归为以下几点:

01 金钱成本

这是影响用户购买决策的首要因素。此项因素也可以分为两点:有能力和没有能力。

有能力指可以全额支付的用户,像这种我们可促销等行为来刺激他的购买欲。

没有能力指无法一次性支付,像这种我们可利用分期等行为来引诱他的购买欲。

02 形象成本

指用户在社会中或他人眼中的形象。

比如某电饭煲在初上市时,主打“方便、快捷”这个卖点,但销量并不好。

后来商家了解到许多妇女认为这样会损害勤劳的形象,于是将卖点改为“让饭更健康”。

03 行动成本

指用户在使用产品到最终结果所消耗的成本。若成本太高便会放弃。

比如上述那个商场的广告,用户在逛商场的同时,会有各种行动上的不便,像停车等麻烦,成本太高用户便会放弃。

04 学习成本

指用户必须经过额外的学习,改变已有的习惯,才能够形成使用。

比如PS,仅限于部分人士使用,而美图秀秀全民都在使用,因为简单。

05 健康成本

消费者感知到使用某产品对健康产生了危害,这也会构成较高的成本。

比如早年的广东凉茶,大家把凉茶理解是药,觉得“是药三分毒”。后来王老吉把它重新定义成饮料,消费者感知的健康成本降低了,于是广泛接受它。

06 决策成本

对于市面上的很多产品,消费者有购买动机,但最终没有购买,其实很重要的原因是因为巨大的决策成本。

通常可利用将决策细分化来降低用户对于这种成本。

比如课程。整套课程下来4000元,但可根据课程的知识点进行细分。以竞价培训为例,账户优化199元,数据分析199元……

我们老是在说转化不好,从各个方面分析原因,觉得可能是创意的问题,又或者是着陆页面的问题,总是站在自己的角度去思考问题。其实,究其根本,源头是不是就在需求这方面那?

好了,今天的分享就到这里,那么想要学习更多知识和技能就赶快加我们助理微信Zy2926837283。在此小编告诉各位一个好消息,限时优惠,现在报名竞价培训、信息流培训、整合营销培训课程,有双重惊喜哦~ 有意者也可加助理微信Zy2926837283或者扫描下方的微信二维码了解详情。(当然如果你有营销问题,也可以咨询我们的助理哦~)

猜你喜欢: